思考力、判断力、表現力を身につけるための学習方法

出口先生

みなさん、こんにちは出口汪です。

今日はとても面白い話になると思います!京都の衛星都市のひとつの綾部市の小学校3つのうち、一番大きな綾部小学校で、昨年度から論理教育、論理エンジンスパイラルを全生徒に導入してちょうど1年が経ちました。その研究会の主任でいらっしゃる福井先生をお招きしてお話を伺います。早速ですが、現場の今の状況をぜひお聞かせください。

はい。綾部市立安部小学校の研究主任をしております福井と申します。よろしくお願いします。

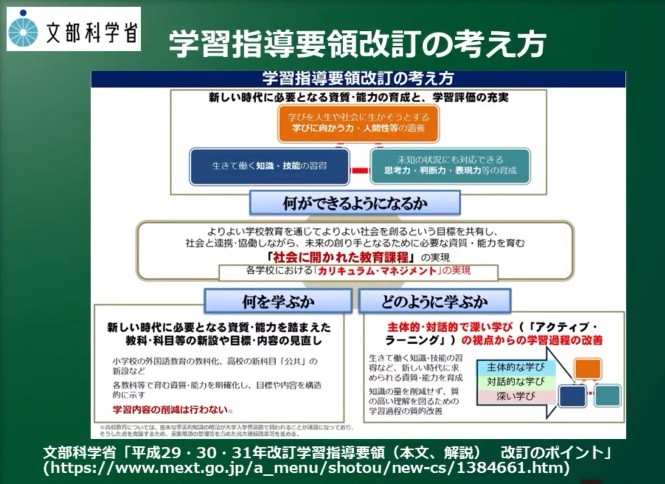

本校の研究について、順を追ってお話をさせていただきます。2020年から新学習指導要領が始まり、学びに向かう力、人間性、そして知識技能、思考力、判断力、表現力を身につけていくために、子供たちにどう学習をさせるか学ばせるかということを研究してきました。その中で、どのように学ぶかというところについて本校としては特に注目をしています。

本校の研究について、順を追ってお話をさせていただきます。2020年から新学習指導要領が始まり、学びに向かう力、人間性、そして知識技能、思考力、判断力、表現力を身につけていくために、子供たちにどう学習をさせるか学ばせるかということを研究してきました。その中で、どのように学ぶかというところについて本校としては特に注目をしています。

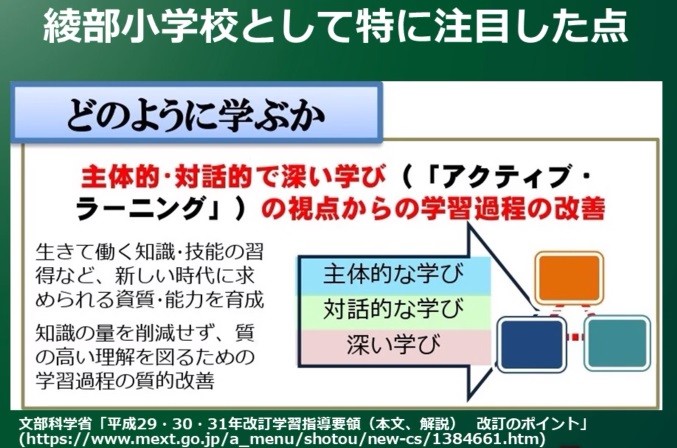

子供たちはそれぞれタブレットもあるので、一人で学ぶことができます。でも、学校という場所で一緒に学ぶ上では対話的に学んでいく必要がある、ということを感じていまして、そこに注目をした研究を構想し始めました。

子供たちはそれぞれタブレットもあるので、一人で学ぶことができます。でも、学校という場所で一緒に学ぶ上では対話的に学んでいく必要がある、ということを感じていまして、そこに注目をした研究を構想し始めました。

昨年度、本校が研究をしていた内容ですが、対話を通して子供たちが課題を解決していくような形に進めていきたいなと思っていたのですが、なかなかうまくいかないなということが年度の中でわかってきました。

具体的にどんな課題があるかと言いますと、話し合いや学び合いの土台になる部分。特に自分の思いが語れないで、相手の思いをしっかり受け止められないという課題が大きいなと思うようになってきました。ここを解決しないことには、対話的な学びというのは実現ができないなと考えまして、今年度の研究に結びつけようということになりました。

本年度の研究としては、論理的に話したり書いたりすることで、自分の思いを伝えるということ、相手の考えを理解したり、文章に書かれていることを読み取ったりするということをできるように、国語を中心に言語力の育成を図りたいと研究を構想しています。

福井先生